عندما تغدو سوريا بحاجة جلاء ثان!

محمد عيسى

يصادف اليوم السابع عشر من شهر نيسان، الذكرى السابعة والسبعون لجلاء الاستعمار الفرنسي عن الأراضي السوري، بعد حقبة امتدت إلى ربع قرن. وكانت قد بدأت بصيغة انتداب، جاء بتفويض مما كانت تسمى “عصبة الأمم” التي تشكلت مع نهاية الحرب العالمية الأولى من الدول المنتصرة في الحرب، وبموجبه توزعت أغلب دول العالم العربي ما بين فرنسا وبريطانيا، حيث وقعت سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، بينما ذهبت العراق والأردن وفلسطين لتقع ضمن حصة بريطانيا، وترك لإيطاليا حق الانتداب على ليبيا، وليبدأ ذلك الانتداب الفرنسي على سوريا في العام العشرين من القرن الماضي، وذلك بعد فترة وجيزة من خروج الدولة السورية وبلاد الشام من نير الاحتلال العثماني المتخلف، والذي دام لأربعة قرون من الزمن.

هذا الاحتلال الذي أطلق عليه اسم “الرجل المريض”، حيث لم يخلف في مناطق احتلاله غير الفقر والمرض والمجاعة وحروب المكونات والمجازر، والذي ترافق أفول نجمه على المستوى المحلي، ليتناغم مع نشوء وانتشار بدايات وعي قومي عربي، جاء كامتداد لعصر القوميات في أوروبا وفي العالم.وتجلى ذلك الشعور مع نشاط نخب من مثقفين عرب ومن مكونات عديدة، وأدى لولادة جمعيات ونوادٍ ثقافية، عملت على إشاعة ثقافة الدولة القومية، وبما يقطع مع القيم العثمانية ذات النزوع الإسلامي. ذاك النزوع الذي كان سلاح دولة الخلافة في إخضاع وتجهيل الشعوب الواقعة تحت نفوذها.هذا هو الوضع وهذه هي الثقافة النهضوية التي كانت تنتشر في مناخ المنطقة وفي أوساط الشعوب التي تعرفت على المدنية، وفي هذا هو التوقيت الذي بدأ يشهد بالإضافة إلى تنامي المشاعر التحررية والقومية، كرجع صدىلقيم الثورة البرجوازية الديمقراطية في أوروبا،وظهور الاأزاب الشيوعية والعمالية، وبِهَدْيٍ من ثورة أكتوبر الاشتراكية في عموم دول العالم وأقاليمه، ومنها فلسطين ولبنان أولاً ولاحقاً سوريا.

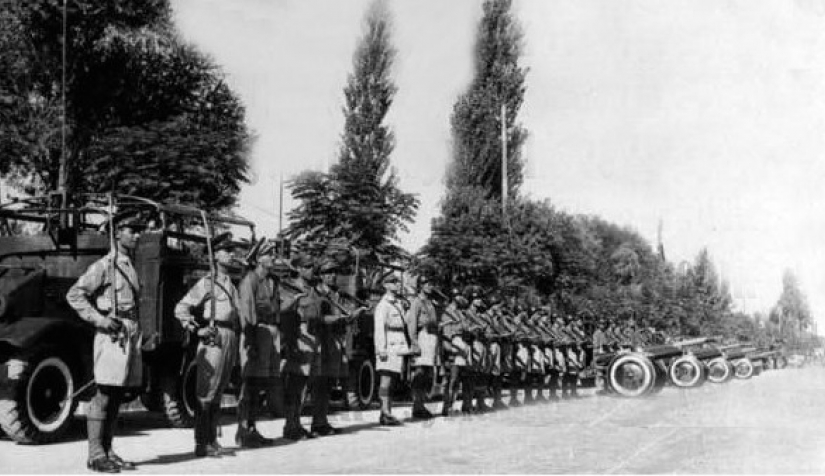

في هذا الجو المحموم والمعبأ بأفكار الثورة والتحرر والعدالة؛ حطت جحافل قوات الانتداب الفرنسي على السواحل اللبنانية والسورية، ثم اندفعت نحو دمشق، وليبدأ فصل جديد من مقاومة الشعب السوري لسلطات الانتداب، ولتبدأ معه معاناة حكومة الانتداب التي لم تكن لتتماثل في شيء مع إرث الدولة العثمانية سيئة الصيت.

وللحقيقة والتاريخ؛ لم تكن مهمة الفرنسيين سهلة في سوريا، فقد جوبهوا، ومنذ اللحظة الأولى، بأشكال مختلفة من صيغ المقاومة والأعمال القتالية، كانت بدايتها معركتهم في ميسلون مع تشكيلات بدائيةللجيش السوري المعدوم الإمكانيات والحديث التشكل،وبقيادة وزير الحربية البطل يوسف العظمة، الذي رفض، رغم يقينه من حتمية الخسارة في مواجهة الفرنسيين، أن يترك الطريق مفتوحاً أمامهم لاحتلال دمشق، بل قدم روحه قرباناً لا يخلو من عبرة فائقة المعاني في الدفاع عن الوطن والشعب السوري، ثم ما لبثت أن اندلعت ثورات عديدة، وفي شتى المناطق السورية، وعملت على قتال الفرنسيين ومنعهم من التحكم بمصير البلاد.

ومما بات من حقائق التاريخ،أن الشعب السوري في ذلك الوقت قدم طاقته في مواجهة الفرنسيين، وقد دارت معارك دامت لأعوام في جبال العلويين ما بينهم ومابين حركة المجاهد الشيخ صالح العلي، ودارت معارك أخرى في جبل الزاوية كانت القيادة فيها للقائد إبراهيم هنانو، وانتشرت أعمال المواجهة مع الفرنسيين الى دمشق وحلب وباقي المناطق السورية.

لكن ما يدعو للتقدير والإعجاب بوعي الشعب السوري في تلك المرحلة، هو مبايعة الشعب السوري وفعالياته المجتمعية ووجهائه لـ”سلطان باشا الأطرش” قائداً عاماً للثورة السورية ضد الفرنسيين، وهو المنحدر من إحدى أقليات الشعب السوري.وليس هذا وحسب؛ بل إنه من عبر تلك اللحظة أن السوريين قد عملوا بوعي ومسؤولية عالية لإحباط مخططات سلطات الانتداب في تقسيم البلاد إلى دويلات متعددة منفصلة عن بعضها، كان من بينها دويلة في دمشق وأخرى في حلب ودويلة العلويين في الساحل ثم دويلات أخرى.

وفيما يستحق من السوريين اليوم المراجعة فيه والاعتبار والاستلهام منه،والتداعي إلى لقاءات وطنية عامة لرفض واقع التقسيم، وللبحث في التوافق على أسس بناء الدولة الواحدة.

وفي هذا النحو، وحول أولوية الدولة الواحدة والتضحية في سبيلها، ثمة واقعة تاريخية تميز بها وجهاء تلك الحقبة ونخبها، يوم التقى– على سبيل المثال وليس الحصر– أصحاب الرأي للتوقيع على مذكرة الرفض في ثلاثينات القرن الماضي لمبدأ الدولة العلوية، والتي رفعت في عملية إجماع شعبي إلى المندوب السامي الفرنسي في سوريا ولبنان، ومن خلاله إلى الرئيس الفرنسي. تلك الدويلة التي اخترعها الانتداب كانت تضم برلماناً من خمسة عشر عضواً ولها رئيس وتملك جيشاً وميزانية.وهنا تستدعي الواقعة توجيه التحية إلى روح الشاعر العربي الكبير بدوي الجبل ورفاقه ممن كانوا أكثر جدارة وصدقاً في فهم شروط العمل الوحدوي ومبادئه، وفي العمل مع غيرهم من السوريين أمثال فارس الخوري والزعيم شكري القوتلي وسواهم.

وبعد مرور قرن من الزمن على بدء تلك الوقائع والتفاصيل، ومما لا يمكن إغفاله،أن السوريين بوعيهم جهودهم المشتركة، نجحوا في النهاية في الحصول على الاستقلال من الفرنسيين في السابع عشر من نيسان من العام ستة وأربعين وتسعمائة وألف، ونجحوا في بناء دولة مهمة في الجغرافيا والسياسة العالمية.وكانت سوريا بقيادة جيل الاستقلال من أول الدول العربية الحائزة على استقلالها،ومن أوائل الدول المشاركة بتأسيس الجمعية العامة الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية المنبثقة عنها، ثم أصبحت عضواً فاعلاً في حركة عدم الانحياز، وعملت من أجل وحدة العالم العربي وقدّمتالدعم لحق الفلسطينيين في العودة ونيل حقوقهم المشروعة.

ومع التطور الأخير الذي حل بالبلاد، والذي جاء مع انطلاق المشروعين الإسلاميين التركي والإيراني، فقد كان حظ السوريين سيئاً، وكانت الأرض السورية والمجتمع السوري ميداناً وممراًإجبارياً لعبور مخططات الأتراك والايرانيين، وبعد ذلك للروس والإسرائيليين والأمريكان، ولجميع اللاعبين والأطراف وأصحاب الأجندات والمشاريع.

ومما يؤسف له حتى الآن أن متدخلي اليوم أسوأ بكثير من متدخلي الأمس، ونخب الشعب اليوم ومدعي تمثيله، أقل بكثير وأقصر عن قامات هنانو أو سلطان باشا الأطرش والشيخ صالح وبدوي الجبل ورموز الاستقلال الآخرين كالقوتلي وفارس الخوري وغيرهم، فلماذا في المقارنة يفوز الأمس ويرسب الحاضر. فلأن المستعمر الفرنسي، وفي مقاييس زمانه، حمل معه إلى المستعمرات قيم الحضارة الغربية، وسعى إلى نشر الثقافة والعلوم وإعداد كوادر بناء الدولة، وتعميم مفاهيم الحداثة وتشكيل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء الجسور والطرق والمرافق العامة ودعائم البنية التحتية وبعضها ما زال قائماً حتى الآن، الأمر الذي ظهر للعيان في عمل حكومات ما بعد الاستقلال. أما مستبيحي السيادة والأرض السورية اليوم، لا هَمَّ لهم على مستوى الوقائع غير نهب الموارد ومصادر الطاقة والسطو على المرافق والمواقع والشواطئ ومعابر الحدود، وإقامة القواعد العسكرية ومعسكرات الإعداد لمشاريعهم التوسعية، على حساب رؤية ومصالح السوريين وبالضد منها.

أما على مستوى العمل في البناء الفوقي للمجتمع السوري، فهنا الطامة الكبرى، والحصيلة أخطر وأشد إيلاماً، واقل ما يمكن أن يقال في رصد حجم المخاطر،إنه ليس بجعبتهم غير إعادة الشعب السوري حين يريدون إنقاذه أو تثويره، كما يدعون، سوى إعادته ليستفيد من الموهوم أو المتصور من صراعات أو فتن القرن الهجري الأول أو ما يليه،أو ليعيش وفق ما يحسبون أنها ثوابت.

والأدهى والأمَرُّ في واقع اليوم، ليس فقط نضوب مركبات العطاء أو عناصر الإيجاب وعوامل التنمية والتحديث في مشاريع المتدخلين وفي طوابير سفنهم الراسية في المعابر أو في المداخل، بل المشكلة–وكل المشكلة– في القوى الاجتماعية والسياسية المتنطحة لمواجهة التحديات الوطنية وتحمل عبء المسؤولية، فهي في أحسن الأحوال صدى لعواصم الدول المشاركة في المقتلة السورية المستمرة، وبوقاً يردد أفكارها أو يسوق لمناهجها، في النظر إلى القضية السورية وإلى طرق تسويتها، فيتكرر اسم منصة إسطنبول، ثم منصة موسكو ومنصة الرياض والقاهرة، وغيرها، أما المنصة التي تتحدث بلسان الشعب السوري وضمير هو أحلامه، فللأسفما زالت في رحم الغياب وما زالت بانتظار الجلاء الجديد، الجلاء الحقيقي الذي لا يوفر أحداً من المتدخلين ويسقط من حسابه الجميع ولا يعترف إلا بالفريق الذي يقدم بالملموس والمعاش، تحسيناً في مستوى معيشة الشعب وتكريسا لدولة المواطنة والعدالة والقانون، ونصراً لقيم الحداثة والديمقراطية.

الآراء المنشورة في المنصة تعبر عن وجهة نظر كتابها..